実験映像・資料Movie

加振実験映像

本映像等を公衆の場等で使用する場合は、各実験紹介ページの下部にある「映像素材等利用申請」をクリックして、申請ページに記載されている「使用許諾条件」に同意の上、利用申請をしてください。

-

0501 標準試験体を用いたE-ディフェンスの応答確認実験

(2005年7月) ( 実験番号 E200501 )鉄骨造 - 加震ケース(入力地震動)

-

7月8日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 90%

( E200501_050708_1.mpeg )

7月8日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 90%

( E200501_050708_2.mpeg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0503 木造免震住宅システムのE-ディフェンス実験

(2005年10月) ( 実験番号 E200503 )木造 免制震 - 加震ケース(入力地震動)

-

10月20日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 100% YZ 2軸加振

( E200503_051020.mpg )

10月21日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 100% 3軸加振 3回目

( E200503_051021.mpg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0504 E-ディフェンスによる京町屋実験

(2005年11月) ( 実験番号 E200504 )木造 - 加震ケース(入力地震動)

-

11月10日 (財)日本建築センター設計用

入力地震動 400 Galの最大加速度で水平1方向入力

( E200504_051110_1.wmv )

11月11日 1995年兵庫県南部地震 JMA 神戸波 100%

( E200504_051110_2.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0505 E-ディフェンスによる既存不適格建物補強・無補強実験

(2005年11月) ( 実験番号 E200505 )木造 - 加震ケース(入力地震動)

-

11月21日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 100% 1回目

( E200505_051121.wmv )

11月24日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 100% 2回目

( E200505_051124.wmv )

↑↑ クリックで映像データはダウンロードされます

【注】実験概要中に記載されている評点は詳細な検討の結果修正されています:E200505_2.pdf

- まとめ動画

- ( E200505_(説明あり)在来木造住宅震動台実験.mp4 )

-

0506 実大鉄筋コンクリート建物の三次元震動破壊実験

(2006年1月) ( 実験番号 E200506 )RC造 - 加震ケース(入力地震動)

-

1月13日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 100%

( E200506_060113.wmv )

1月16日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 60%

( E200506_060116.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0507 水平地盤中の杭基礎の実験(乾燥地盤)

(2006年2月) ( 実験番号 E200507 )地盤 - 加震ケース(入力地震動)

-

2月24日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 80%

( E200507_060224.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0508 側方流動に伴う矢板式護岸とその背後の杭基礎の実験

(2006年3月) ( 実験番号 E200508 )地盤 - 加震ケース(入力地震動)

-

3月23日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 水平1方向+上下方向 80%

( E200508_060323.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0601 鉄骨系工業化住宅(2階建て)の耐震性能検証と制振効果の検証

(2006年6月) ( 実験番号 E200601 )鉄骨造 免制震 家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

6月29日 2014年新潟県中越地震 K-NET小千谷波70%

全景(南) ( E200601_060629_1.mpeg )

制震棟1Fリビング( E200601_060629_2.mpeg)

耐震棟2F子供部屋( E200601_060629_3.mpeg)

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0602 ソレイユプロジェクト ユニット住宅耐震実験

(2006年7月) ( 実験番号 E200602 )その他 - 加震ケース(入力地震動)

-

7月20日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波75 kine

全景(北東) ( E200602_060720.mpeg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0603 水平地盤中の杭基礎の実験(液状化地盤)

(2006年8月) ( 実験番号 E200603 )地盤 - 加震ケース(入力地震動)

-

8月25日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 水平2方向 50%

( E200603_060825.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0604 鉄筋コンクリート建物の三次元震動破壊実験

(2006年9, 10月) ( 実験番号 E200604 )RC造 家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

10月2日 無補強試験体

1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 100%

( E200604_061002.wmv )

11月1日 補強試験体

1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 130%

( E200604_061101.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0605 側方流動に伴うケーソン式護岸とその背後の杭基礎の実験

(2006年12月) ( 実験番号 E200605 )地盤 - 加震ケース(入力地震動)

-

12月15日 1995年兵庫県南部地震

JR鷹取観測波 水平1方向+上下方向 80%

( E200605_061215.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0606 実大伝統木造軸組の震動台実験

(2007年2月) ( 実験番号 E200606 )木造 - 加震ケース(入力地震動)

-

2月2日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 100%

( E200606_070202.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0607 実大在来木造軸組の震動台実験

(2007年2月) ( 実験番号 E200607 )木造 - 加震ケース(入力地震動)

-

2月28日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取観測波 100% 1回目

( E200607_070228_1.wmv )

2月28日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取観測波 100% 2回目

( E200607_070228_2.wmv )

3月5日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取観測波 100% 4回目

( E200607_070305.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0608 長周期地震動による超高層建築物等における非構造物の破壊、家具等の落下の検証

(2007年3月) ( 実験番号 E200608 )非構造部材 家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

3月29日 南海地震(継続時間:180秒)を想定した震動実験

( E200608_070329.mpg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0701 鉄骨造建物実験研究 倒壊防止装置を転用した負荷フレームによるテストベッド整備のための予備実験

(2007年7月) ( 実験番号 E200701 )鉄骨造 - 加震ケース(入力地震動)

-

7月30日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 Y軸単軸 100%

全景 ( E200701_070730_1.mpeg )

平面フレーム 柱梁接合部( E200701_070730_2.mpeg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0702 小口径配管サポート系耐震試験

(2007年8月) ( 実験番号 E200702 )設備機器 - 加震ケース(入力地震動)

-

8月24日 模擬地震波 X軸単軸 800Gal

全景(東) ( E200702_070824_1.mpeg )

全景(北) ( E200702_070824_2.mpeg )

ティ部詳細( E200702_070824_3.mpeg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0703 鉄骨造建物実験研究 完全崩壊再現実験

(2007年9月) ( 実験番号 E200703 )鉄骨造 非構造部材 - 加震ケース(入力地震動)

-

9月25日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 40%

( E200703_070925.wmv )

9月27日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取波 100%

( E200703_070927.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0704 7階建てXLam木質パネル建物(日伊共同研究)

(2007年10月) ( 実験番号 E200704 )木造 家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

10月23日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 100%

全景(斜め)( E200704_071023_1.wmv )

7階(室内)( E200704_071023_2.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0705 橋梁耐震実験研究 橋梁コンポーネント実験(C1-1実験)

(2007年12月) ( 実験番号 E200705 )RC造 - 加震ケース(入力地震動)

-

12月13日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取駅記録波と同等

( E200705_071213.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0706 2階建て木造住宅(大安心の家)の耐震性能検証に関する実験

(2008年1月) ( 実験番号 E200706 )木造 家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

1月10日 耐震等級2相当の住宅 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波 100%

全景 ( E200706_080110_1.mpg )

1F柱脚部 ( E200706_080110_2.mpg )

リビングルーム( E200706_080110_3.mpg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0707 大振幅を生じる地震時高層建物の室内安全と機能に関する実験研究

(2008年1月) ( 実験番号 E200707 )家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

1月24日 南海地震を想定した震動実験

( E200707_080124.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック*

実験後のまとめとなる発表資料: E200707_2.pdf

- まとめ動画

- ( E200707_2月6日公開実験.mpeg )

-

0708 設計地震動を超える入力に対する水平免震プラントの応答特性に関する研究

(2008年2月) ( 実験番号 E200708 )免制震 設備機器 - 加震ケース(入力地震動)

- ・・・

-

0709 長周期地震動を受ける高層建物の損傷過程、安全余裕度把握

(2008年3月) ( 実験番号 E200709 )鉄骨造 - 加震ケース(入力地震動)

-

3月21日 東海・東南海地震において予測される名古屋市での想定波

全景(正面) ( E200709_080321_1.wmv )

全景(斜め) ( E200709_080321_2.wmv )

梁、接合部、部材( E200709_080321_3.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0802 橋梁耐震実験研究 橋梁コンポーネント実験(C1-5実験)

(2008年8 -9月) ( 実験番号 E200802 )RC造 - 加震ケース(入力地震動)

-

8月26日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取駅記録波100% 2回目

( E200802_080826.wmv )

9月 2日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取駅記録波125% 3回目

( E200802_080902.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0802.1 橋梁耐震実験研究 橋梁コンポーネント実験(C1-2実験)

(2008年10月) ( 実験番号 E200802 )RC造 - 加震ケース(入力地震動)

-

10月2日 1995年兵庫県南部地震 JR鷹取駅記録波100%

( E200802_081002.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0803 原子力施設等の耐震性能技術に関する試験及び調査のうち動的上下動耐震試験(クレーン類)

(2008年10, 11月) ( 実験番号 E200803 )設備機器 - 加震ケース(入力地震動)

-

11月10日 模擬地震波 150%

全景(東) ( E200803_081110_1.mpg )

クレーン車輪詳細( E200803_081110_2.mpg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック*

-

0804 伝統的木造軸組構法の耐震性能検証に関する実験(その1)

(2008年11, 12月) ( 実験番号 E200804 )木造 - 加震ケース(入力地震動)

-

11月28日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波100%

B棟全景(正面)( E200804_081128.wmv )

12月 4日 1995年兵庫県南部地震 JMA神戸波100%

A棟全景(正面)( E200804_081204.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0805 重要施設の耐震実験

(2008年12月, 2009年1月) ( 実験番号 E200805 )RC造 免制震 設備機器 家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

・1995年兵庫県南部地震 JMA神戸観測波 80% 直下型地震

・東海・東南海地震において予測される

名古屋市での想定波 三の丸波 長周期地震動

耐震構造と免震構造の比較映像( E200805_090122.wmv )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック* -

0806 大振幅を生じる地震時高層建物の居室内安全確保に関する実験研究

(2009年2月) ( 実験番号 E200806 )家具什器 - 加震ケース(入力地震動)

-

2月4日 東遊園地波 100%

全景(南) ( E200806_090204_1.mpeg )

振幅増幅装置 ( E200806_090204_2.mpeg )

介護室 ( E200806_090204_3.mpeg )

コピー機 ( E200806_090204_4.mpeg )

*映像データダウンロードは(青字)をクリック*

0501

標準試験体を用いたE-ディフェンスの応答確認実験

(2005年7月) (

実験番号 E200501 )

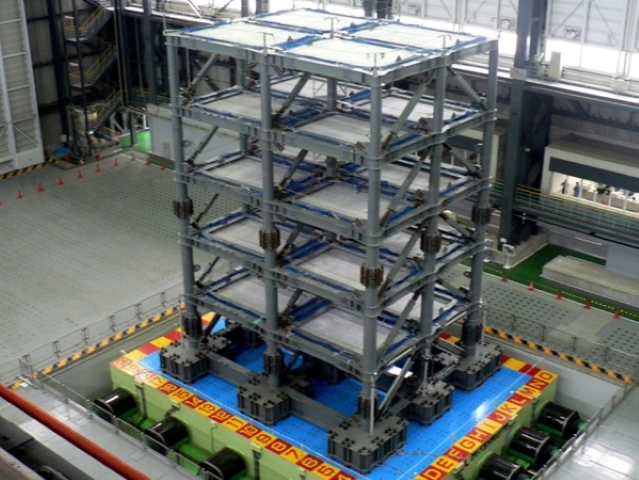

E-ディフェンスの本格運用に先立ち、試験体搭載時の震動台の応答および性能確認、計測系システムの性能確認などを目的とした確認試験を実施しました。試験体として、幅12 m、奥行き9 m、高さ20 mの5層鉄骨フレーム建物を作製して、1995年兵庫県南部地震で観測された地震動などを入力しました。その結果、震動台の応答は、試験体の共振の影響を受けますが、入力地震動を調整することにより、その影響を低減できることなどが明らかとなっています。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200501

×

0503

木造免震住宅システムのE-ディフェンス実験

(2005年10月) (

実験番号 E200503 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、木造免震住宅システムのE-ディフェンス実験を行い、免震ゴム、滑り支承、ダンパー等で構成される木造免震住宅の免震・耐震限界挙動に関するデータを取得しました。

試験体として、在来軸組構法で建てられた 2 階建て木造住宅(建築面積:72.87 m2、1 階床面積:67.49 m2、2 階床面積:62.93 m2、延べ床面積:130,42 m2)を建設して、JR鷹取波など、1995年兵庫県南部地震の観測地震動などを入力しました。最大応答が免震装置の設計限界を超えるケースの加振実験も実施しており、得られた結果は、想定外地震動にも安全な免震住宅の開発、免震住宅の地震挙動推定に役立てられています。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200503

×

0504

E-ディフェンスによる京町屋実験

(2005年11月) (

実験番号 E200504 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、戦前に建てられ、建築年代が古いことからも大地震時の被害が懸念される伝統住宅の実験を行いました。京都市内から移築した住宅、移築した住宅と同じ軸組の新築住宅、計2棟の住宅を同時に実験し、大地震時の耐震性を明らかにしました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200504

実験の概要: E200504.pdf

×

0505

E-ディフェンスによる既存不適格建物補強・無補強実験

(2005年11月) (

実験番号 E200505 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、建築基準法が大幅に改正された1981年以前に建てられた建売住宅の実験を行いました。昨年度実施の「兵庫県近傍にて木造住宅を求む」の公募から選定した物件を、西明石から移築し、2棟の同様な住宅を同時に加振し、補強無し住宅(A棟)と補強有り住宅(B棟)の大地震時の動きに違いが見られるか検証する実験を行いました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200505

実験の概要:E200505_1.pdf

×

0506

実大鉄筋コンクリート建物の三次元震動破壊実験

(2006年1月) (

実験番号 E200506 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、1970年代当時の一般的な設計手法により設計した実大6層鉄筋コンクリート建物の震動台実験を実施しました。試験体は、縦12 m、横17 m、高さ16 mの6層構造で、その重量はE-ディフェンス稼働以来の最大重量となる約1,000トンです。実験では、1995年兵庫県南部地震で実際に観測された震度6強の地震を3次元で再現し、建物の挙動を調べ鉄筋コンクリート建物の耐震性向上に必要なデータを取得しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200506

実験の概要:E200506.pdf

×

0507

水平地盤中の杭基礎の実験(乾燥地盤)

(2006年2月) (

実験番号 E200507 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト(大大特)Ⅱ.震動台活用による構造物の耐震性向上研究』の一環として、地盤‐基礎実験を実施しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200507

×

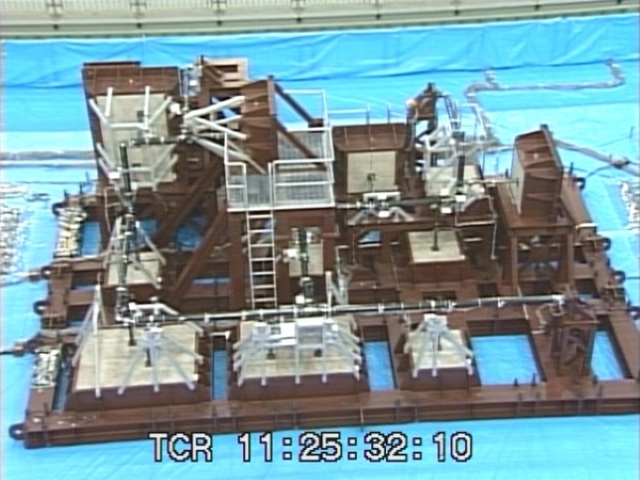

0508

側方流動に伴う矢板式護岸とその背後の杭基礎の実験

(2006年3月) (

実験番号 E200508 )

文部科学省「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」の一環として、臨海部の液状化に伴う地盤の側方流動現象を把握するために、大型容器(土槽)内に作製された海・矢板護岸・群杭基礎構造物を有する実大規模模型に対して、震動実験を実施しました。側方流動時の地盤の挙動や、杭基礎構造物の地震時破壊過程を解明するために、約900チャンネルのセンサー等により、地盤・構造物の大変位や土圧・水圧の変化を捉えました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200508

実験の概要:E200508.pdf

×

0601

鉄骨系工業化住宅(2階建て)の耐震性能検証と制振効果の検証

(2006年6月) (

実験番号 E200601 )

【大和ハウス工業(株)による施設貸与実験】

近年、住宅には、1995年兵庫県南部地震クラスの地震動に対して、倒壊しないレベルの耐震性能が求められるようになってきています。設計性能をはるかに超えた性能となりますが、非構造部材が耐震性能に寄与することができれば、躯体の負担が減り、上記の性能を満足することが可能です。一方、非構造部材により建物の剛性が大幅に上昇して、局所的に大きな力が作用して、最終的に建物の耐震性能が低下することも考えられます。このことを検証するために、各部材について実験を実施、その結果を基にモデル化して応答解析を行っても、部材の組み合わせ効果やスケール効果を適切に評価することが難しいのが現状です。以上のことから、住宅の剛性・減衰の把握および数値モデル化を目的として、E-ディフェンスを用いた実際の建物の加振実験を行いました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200601

×

0602

ソレイユプロジェクト ユニット住宅耐震実験

(2006年7月) (

実験番号 E200602 )

【株式会社ソレイユプロジェクトによる施設貸与実験】

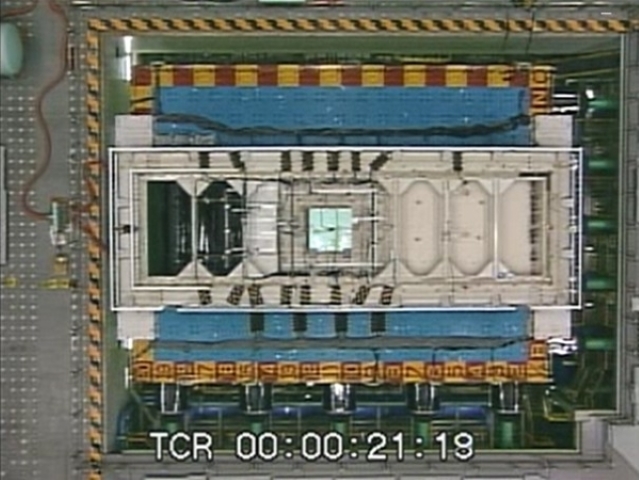

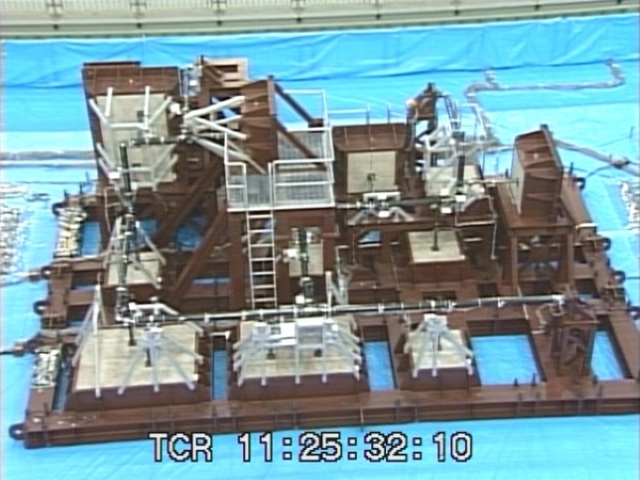

40フィートコンテナサイズ(2.5 m×12 m×2.9 m)の住戸ユニットを積み重ねる工法を用いて、5層の建物試験体を作製(各層2ユニット×5層=10ユニット)、その耐震性能を確認することなどを目的として、E-ディフェンスを用いた実物大震動台実験を実施しました。1995年兵庫県南部地震のJR鷹取波を用いて加振したところ、JR鷹取波50 kineでは試験体は倒壊しないこと、入力が50 kineまでは事前解析と実験結果がよく一致したこと、75 kineでは事前の想定を超えた応答が生じたことなどが明らかとなっています。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200602

×

0603

水平地盤中の杭基礎の実験(液状化地盤)

(2006年8月) (

実験番号 E200603 )

文部科学省「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」の一環として、震動による液状化地盤の挙動や地盤と構造物の相互作用を調べるために、円筒形せん断土槽を用いた液状化水平地盤中の杭基礎の震動実験を実施しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200603

×

0604

鉄筋コンクリート建物の三次元震動破壊実験

(2006年9, 10月) (

実験番号 E200604 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、東京大学地震研究所の壁谷澤寿海教授らは、低層RC学校校舎を対象に、入力逸散および耐震補強効果の検証を主なテーマとして振動実験を実施しました。試験体はRC3階建て2体で、2体とも全く同様に設計施工し、1体は後施工により外付け鉄骨ブレースによる耐震補強を施しました。試験体は、直接基礎底面と側面土圧を模擬した容器に設置しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200604

実験の概要: E200604.pdf

×

0605

側方流動に伴うケーソン式護岸とその背後の杭基礎の実験

(2006年12月) (

実験番号 E200605 )

文部科学省「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」の一環として、臨海部の液状化に伴う地盤の側方流動現象を把握するために、大型容器(土槽)内に作製された海・ケーソン護岸・群杭基礎構造物を有する実大規模模型に対して、震動実験を実施しました。側方流動時の地盤の挙動や、杭基礎構造物の地震時破壊過程を解明するために、約900チャンネルのセンサー等により、地盤・構造物の大変位や土圧・水圧の変化を捉えました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200605

×

0606

実大伝統木造軸組の震動台実験

(2007年2月) (

実験番号 E200606 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、主に建築基準法の制定される1950年以前に、伝統的な木造軸組構法で建設された実大伝統木造建物実験を実施しました。 伝統木造建物は、地震時の挙動・影響が未だ十分に解明されていない耐震要素が有り、礎石建ち形式や床剛性、屋根形式の違いに着目し、偏心率、床剛性、屋根形式、柱脚形式をパラメータとした実験を行い、建物の耐震性能に与える影響を検証しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200606

実験の概要: E200606.pdf

×

0607

実大在来木造軸組の震動台実験

(2007年2月) (

実験番号 E200607 )

文部科学省『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、実大木造住宅の倒壊実験を実施しました。 耐震基準が大きく変わった1981年以前の構法を再現して2005年11月に実施したA棟B棟と同じ軸組を持つ2棟の試験体(C棟、D棟)を新築しました。

C棟は木造住宅の経年変化が耐震性能に与える影響を検証すること、D棟はB棟の耐震補強内容に接合部低減が生じる不十分な耐震補強の効果を検証することを目的としました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200607

実験の概要: E200607.pdf

×

0608

長周期地震動による超高層建築物等における非構造物の破壊、家具等の落下の検証

(2007年3月) (

実験番号 E200608 )

高層建物の巨大地震時の揺れを、高層建物を部分的に切り出した実大寸法の試験体に、E-ディフェンス震動台上で与え、外壁、天井等非構造部材の損傷および家具什器の転倒、飛散など高層建物の室内外で起こりうる現象を検証します。想定する巨大地震としては、南海地震および兵庫県南部地震を設定しています。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200608

実験の概要: E200608.pdf

×

0701

鉄骨造建物実験研究 倒壊防止装置を転用した負荷フレームによるテストベッド整備のための予備実験

(2007年7月) (

実験番号 E200701 )

E-ディフェンスを用いることにより、実物大の大型試験体を加振することができますが、このような試験体を用いた実験はコストがかかるため、実験の目的によっては、建物の平面フレームなど構造物の一部を試験する方が経済的に、必要なデータを得ることができます。そこで、多目的慣性質量システムを備えたいわゆる「テストベッド」を用いて、平面フレームに載荷する手法を検証するための予備実験を実施しました。テストベッドは、平面寸法6 m × 4.5 m、高さ2.7 mの鋼製トラスボックスで構成されており、寸法3000 mm × 4000 mm、質量30トンのコンクリートスラブが組み込まれています。試験体の平面フレームを、2基のテストベッドで挟み込み、試験フレームとテストベッドを接続することで、地震時のテストベッドユニットの水平方向慣性力を試験フレームに伝達させました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200701

×

0702

小口径配管サポート系耐震試験

(2007年8月) (

実験番号 E200702 )

【三菱重工業株式会社による施設貸与実験】

日本の原子力発電所は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に基づき耐震設計されています。2006年9月の本指針の改訂を機に、国から、既設プラントの耐震バックチェックを行うことを、事業者に要請しています。原子力発電所の重要な設備については、これまで様々な耐震試験により裕度が確認されていますが、配管とサポートが同時に弾塑性挙動を示すような耐震裕度試験は、これまであまり実施されていません。以上のことから、E-ディフェンスを用いて、配管-サポート系全体の耐震安全性を確認することを目的とした実験を行いました。原子力発電所の中に多く存在する口径4インチ及び2インチの配管と配管サポートを試験体として、巨大地震を想定した模擬地震波を入力することにより、配管サポートを含めた小口径配管系の耐震安全性を確認することができました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200702

×

0703

鉄骨造建物実験研究 完全崩壊再現実験

(2007年9月) (

実験番号 E200703 )

実大4階建鉄骨造建物の震動台実験を実施しました。試験体は、現行の建築基準法で定められる最低限の安全性を満足するよう設計され、鉄骨の構造骨組だけでなく、コンクリートの床・軽量コンクリートの外壁・アルミサッシ・ガラス窓・石膏ボードの間仕切壁・天井など、非構造体と呼ばれる部材も含めて、建物としての主要な要素を全て再現しています。実験は、微小地震から震動台の最大能力を使った極大地震まで、徐々に加振レベルを上げて行いました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200703

実験の概要: E200703.pdf

×

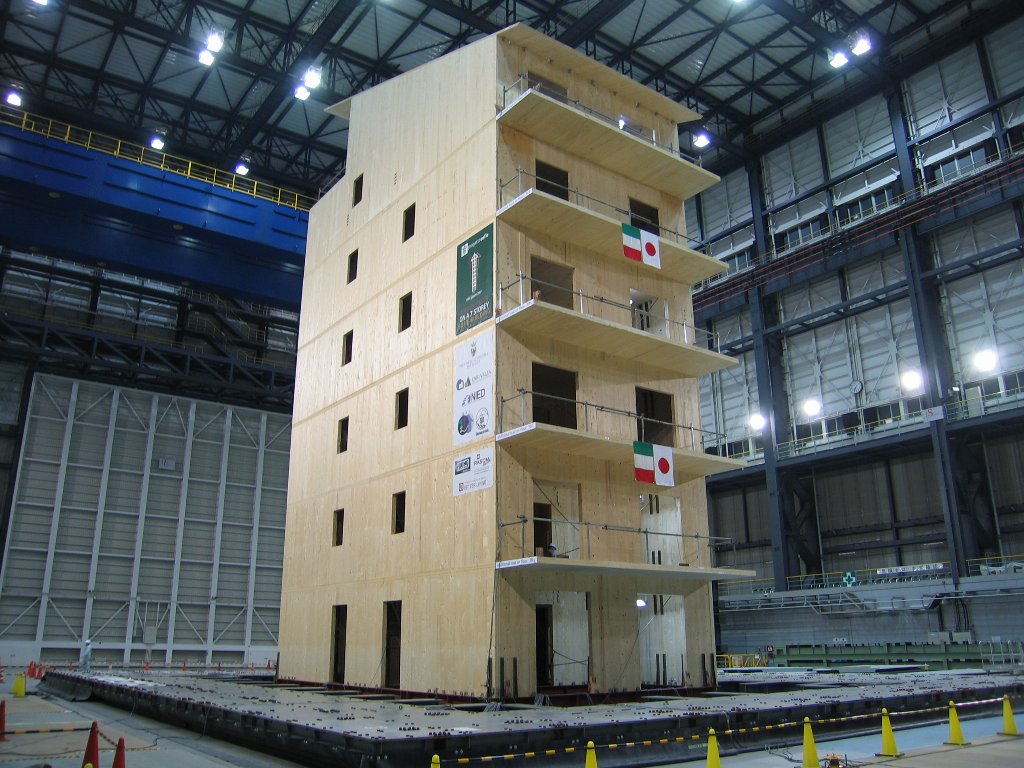

0704

7階建てXLam木質パネル建物(日伊共同研究)

(2007年10月) (

実験番号 E200704 )

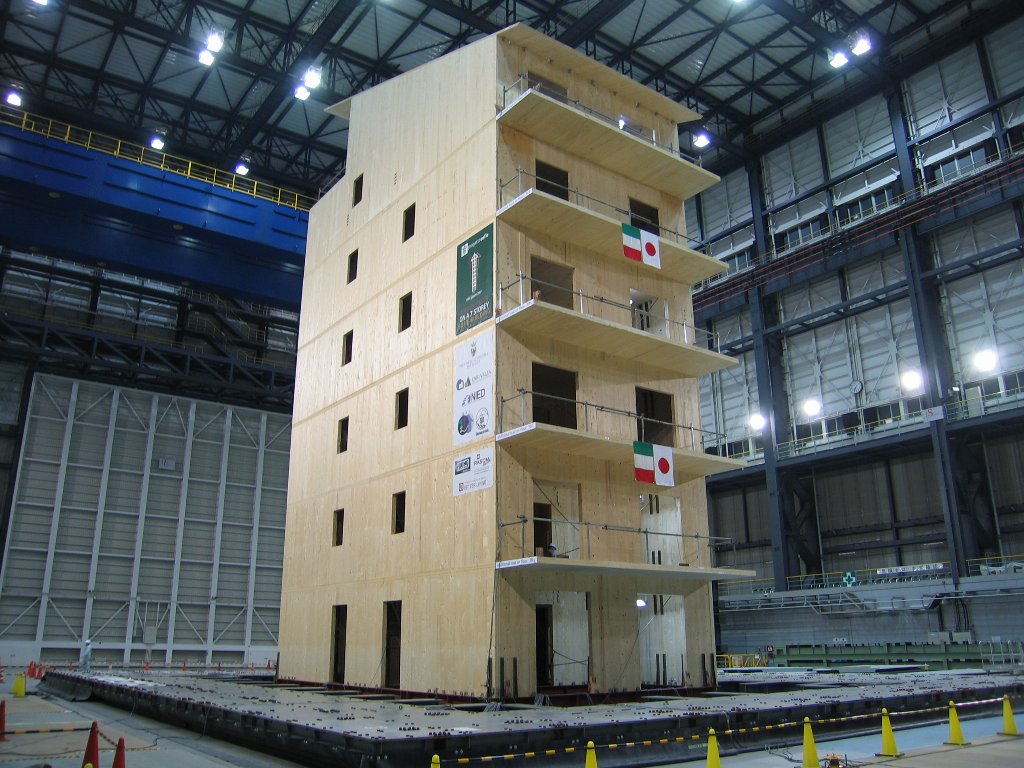

防災科学技術研究所はCNR-IVALSA(イタリア国立樹木・木材研究所) との国際共同研究の一環として、実大の7階建木造建物を用いた震動台実験を行いました。これは、SOFIEプロジェクト(プロジェクトリーダー:Ario Ceccotti教授) というCNR-IVALSAを中心としたクロスラミナパネル(XLam:厚さ2cm程度の木材を交互に隙間無く密に貼り合わせた厚さ7cmから20cm程度の集成パネル)の建物を開発するプロジェクトの一環です。

試験体は、木造壁式構造の高さ23.5m、幅7.5m、長さ15.0m、総重量285tの建物です。本実験では、1995年兵庫県南部地震においてJMA神戸で記録された加速度波形で加振を行い、建物の強震時における応答を確認しました。

×

0705

橋梁耐震実験研究 橋梁コンポーネント実験(C1-1実験)

(2007年12月) (

実験番号 E200705 )

1995年兵庫県南部地震で甚大な被害が発生した鉄筋コンクリート(RC)橋脚の破壊特性の解明を目的として、1960年代の技術基準で設計された実大規模のRC橋脚試験体を用いた震動実験を実施しました。 震動台の入力地震動には1995年兵庫県南部地震の際にJR鷹取駅で観測された地震動と同等のものを用いました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200705

実験の概要: E200705.pdf

×

0706

2階建て木造住宅(大安心の家)の耐震性能検証に関する実験

(2008年1月) (

実験番号 E200706 )

【タマホーム株式会社による施設貸与実験】

近年、住宅を購入する際の検討事項の一つとして、耐震性能が大きく注目され始めています。地震による人的・物的被害を最小限に抑えるためには、住宅メーカーが耐震性能の高い住宅を建設・供給し続けることが重要になります。以上のことから、今後発生が懸念される大地震に対して、住宅が倒壊しないことを実証することを目的としたE-ディフェンス実験を行いました。試験体として、2階建て木造軸組み構法住宅で、平面形状は8 m × 10 m、1階の床面積80 m2、2階の床面積72 m2と標準的な戸建て住宅を建設しました。はじめに耐震等級3を上回る状態で加振、その後一部の筋交いを撤去して、耐震等級2相当として振動実験を行いました。実験により、試験体の動的挙動、損傷状況、耐震性能を検証したところ、非構造部材が住宅全体の構造性能に大きな影響を及ぼしている可能性が示唆されるなどの結果が得られています。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200706

×

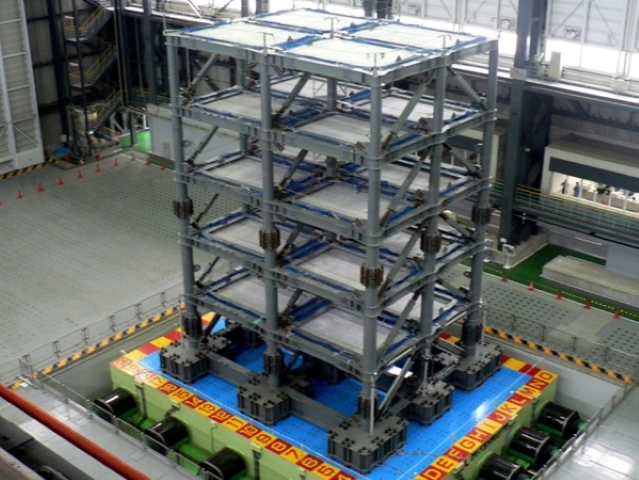

0707

大振幅を生じる地震時高層建物の室内安全と機能に関する実験研究

(2008年1月) (

実験番号 E200707 )

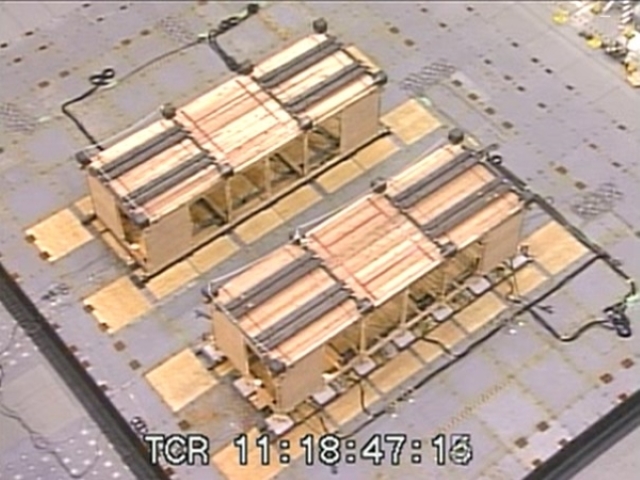

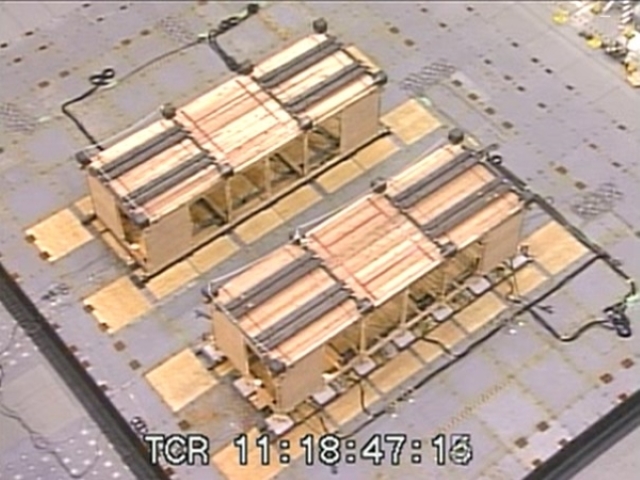

5層鉄骨試験体の下に積層ゴムによる揺れの増幅装置を2層にわたって組み込み、高層階の大振幅床応答を再現しました。住居と事務所等の室内環境を忠実に再現し、震動台に人工波を入力しました。 東南海・南海地震において想定される30階の床応答を若干うわまわる大振幅床応答(最大1.5 m)が5層にわたって再現され、システムキッチン・リビングやオフィスシステム等における危険性や耐震対策の効果を検証しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200707

実験の概要: E200707_1.pdf

×

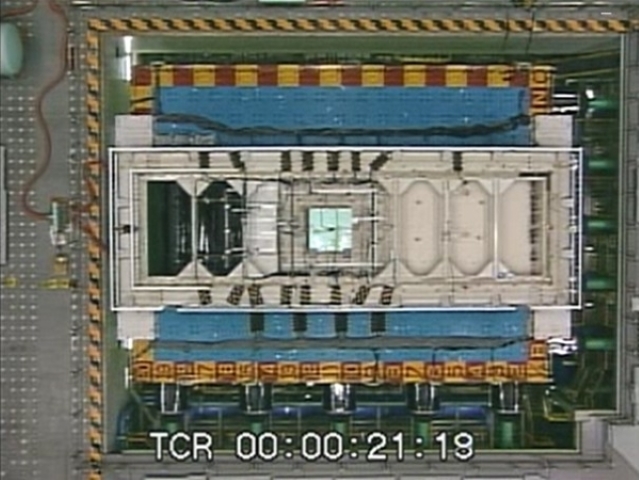

0708

設計地震動を超える入力に対する水平免震プラントの応答特性に関する研究

(2008年2月) (

実験番号 E200708 )

【財団法人電力中央研究所による施設貸与実験】

設計地震動レベルおよび設計地震動を超える地震動に対して、免震システムの地震時挙動を把握するため、E-ディフェンスを用いて、実機により近いスケールでの水平免震システムの振動台実験を実施しました。上部基礎版部と壁構造部から成る上部建屋試験体と、鉛プラグ入り積層ゴム(LRB)を含む免震層から構成されている試験体を作製して、暫定設計地震動や過去の地震における観測地震動を入力しました。実験の結果、設計地震動レベルの加振では、いずれも水平方向に関して加速度応答が低減しましたが、上下応答に関しては応答増幅すること等が確認されています。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200708

×

0709

長周期地震動を受ける高層建物の損傷過程、安全余裕度把握

(2008年3月) (

実験番号 E200709 )

試験体は、高層建物の平均的な規模として地上21階、高さ80 mの建物を想定しました。1階から4階までを実規模の鉄骨造架構とし、その上に5階から21階までの揺れを模擬するシステムを組み込みました。東海地震において予測される首都圏での想定波、東海・東南海地震において予測される名古屋市での想定波等を入力しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200709

実験の概要: E200709.pdf

×

0802

橋梁耐震実験研究 橋梁コンポーネント実験(C1-5実験)

(2008年8 -9月) (

実験番号 E200802 )

現在の設計法で設計・製作されたRC橋脚が、兵庫県南部地震クラスの地震に対して十分な耐力を有しているかどうかを確認するため、現在の設計基準に準じたRC柱脚試験体を製作して、加振実験を実施しました。試験体の柱部は円形断面で直径2.0 m、柱高さ7.5 m、基礎部は縦7.0 m × 横7.0 m × 高さ1.8 m、全体重量は約310 tで、兵庫県南部地震の観測波形を入力しました。この実験により、現在の設計法で設計・製作された橋脚は、十分な体力を有することがわかりました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200802

実験の概要: E200802_1.pdf

、

E200802_2.pdf

×

0802.1

橋梁耐震実験研究 橋梁コンポーネント実験(C1-2実験)

(2008年10月) (

実験番号 E200802 )

兵庫県南部地震でRC橋脚に発生した甚大な被害を再現することを目的として、1970年代に建設された、主鉄筋二段落としを有するRC橋脚試験体を製作して、加振実験を行いました。試験体の柱部は円形断面で直径1.8 m、柱高さ7.5 m、基礎部は縦7.0 m × 横7.0 m × 高さ1.8 m、全体重量は約300 tです。兵庫県南部自身の実観測波形を入力したところ、実際の被災状況を再現することができ、これまでに例のない破壊の過程を捉えたデータを得ることができました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200802

実験の概要: E200802_3.pdf

×

0803

原子力施設等の耐震性能技術に関する試験及び調査のうち動的上下動耐震試験(クレーン類)

(2008年10, 11月) (

実験番号 E200803 )

【日立GEニュークリア・エナジー株式会社による施設貸与実験】

地震により原子力施設のクレーンが破損・落下することにより、使用済み燃料貯蔵施設など、安全上重要な設備を損傷する可能性が否定できない場合、クレーンには落下防止機能が要求されます。クレーンは建屋上方にあり、応答増幅の影響を受けやすい傾向にあります。以上のことから、特に上下動に着目して、耐力やすべり/浮上り/衝突を含む地震時非線形応答の把握、落下防止機能の性能検証を目的としたE-ディフェンス実験を実施しました。クレーンの構造概要と振動特性を詳細に調査した結果に基づき、試験体として、BWR原子炉建屋の天井クレーンを選定、E-ディフェンスの振動台仕様を加味して、試験体の詳細仕様を決定しました。振動台の大きさの制約により試験体縮尺は1/2.5としました。試験体に模擬地震波や2007新潟県中越沖地震における観測波を入力して、重要なデータを収集しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200803

×

0804

伝統的木造軸組構法の耐震性能検証に関する実験(その1)

(2008年11, 12月) (

実験番号 E200804 )

防災科学技術研究所と(財)日本住宅・木材技術センターは、国土交通省の補助により伝統的木造軸組構法住宅の設計法作成及び性能検証事業に関する震動台実験を実施しました。試験体は伝統的な軸組構法で建設された木造住宅の総2階建ての2棟(A棟、B棟)とし、モデュールと各階床面積・階高は異なるが、両棟ともほぼ同じ間取としています。実験では、1995年兵庫県南部地震において観測された波形等を入力し、強震時における試験体の損傷・挙動を確認しました。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200804

実験の概要: E200804.pdf

×

0805

重要施設の耐震実験

(2008年12月, 2009年1月) (

実験番号 E200805 )

震災時における医療施設の機能保持性能を評価するための震動実験を実施しました。

試験体は、病院を模擬したRC造4階建てで、その内部にはスタッフステーション、人工透析室、手術室、病室などを本物の機器・装置を用いて設け、病院施設の機能をより忠実に再現したものとなっています。実験では、耐震構造の病院と免震構造の病院での機能保持性能の違いを検証しています。実験時の両構造の比較映像(以下の20090122.wmv)により、直下型地震において耐震構造の病院の危険性とともに、免震構造の機能保持状態をご覧いただけると思います。また、地震力を大きく低減する免震構造といえども、苦手とする長周期成分を含む地震動(東海・東南海地震連動型での名古屋・三の丸地区での想定波)においては地震対策を怠ることで危険にさらされることが認識いただけると思います。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200805

実験の概要: E200805.pdf

×

0806

大振幅を生じる地震時高層建物の居室内安全確保に関する実験研究

(2009年2月) (

実験番号 E200806 )

1995年兵庫県南部地震をはじめ、大規模な地震災害では、家具・什器の転倒により、甚大な被害が発生しています。したがって、建物の耐震性能だけではなく、室内の安全性を確保することも非常に重要になります。特に、超高層建物の上層階では、建物を伝播して増幅した揺れが長く続くため、室内の被災リスクが高くなることがあります。以上のことから、兵庫県との共同で、建物高層階の室内の安全性を評価するためのE-ディフェンス実験を実施しました。非常に剛性の高い、E-ディフェンス震動台の性能検証用試験体の内部に家具・オフィス機器などを設置して、居住空間やオフィスを再現しました。また、建物高層階の大きくゆっくりとした揺れが再現できるように、検証用試験体の下に、2段の免震装置で構成される振幅増幅装置を設置しました。超高層建物の数値解析モデルに、1995年兵庫県南部地震で観測された地震動や、南海トラフ地震想定地震動などを入力して、高層階の応答地震動を算出して、その応答地震動を試験体に入力しました。室内の被災状況や転倒防止技術の効果について、貴重な画像データなどが得られています。

本実験の詳細情報や取得データ・映像は、ASEBIにて公開されています。

DOI: https://doi.org/10.17598/NIED.0020-E200806

×