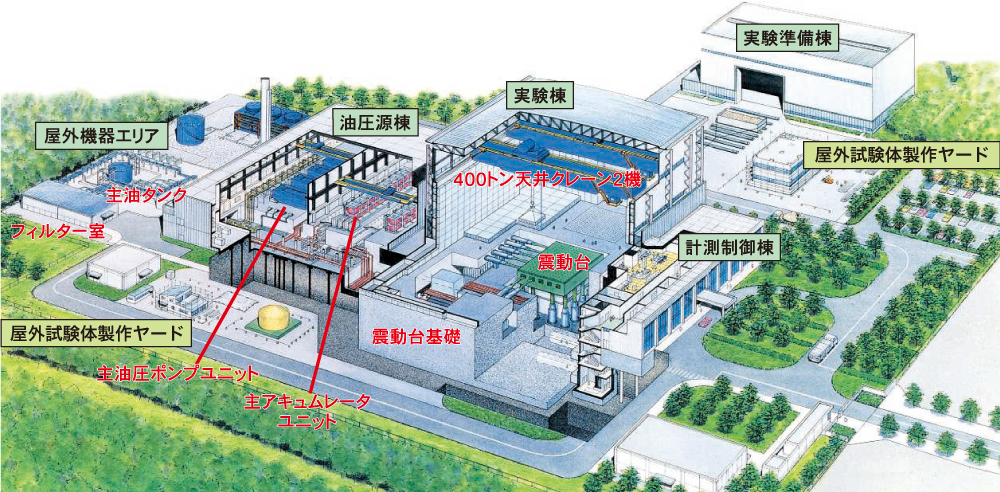

施設の紹介

以下をクリックで詳細をご覧いただけます。

- ①E-Defenseへようこそ

- ②計測制御棟

- ③実験棟

- ④三次元震動台

- ⑤三次元震動台模型

- ⑥西側屋外試験体制作ヤード

- ⑦実験準備棟

- ⑧実験準備

- ⑨アキュムレータ

- ⑩油圧ポンプユニット

- ⑪地下ピット

- ⑫地下ピット底部

- ⑬屋外機器エリア

- ⑭東側屋外試験体制作ヤード

×

2計測制御棟

計測制御棟は、三次元震動台の制御システム装置、実験計測装置や映像記録設置されています。

3実験棟

実験棟は、三次元震動台がある、実大三次元震動破壊実験施設の主要部分で、実大試験体等を組立て・解体するための400t高性能クレーンを2台設置されています。建物の面積は約5,200m2、高さは約43mです。

4三次元震動台

【実大三次元震動台の特徴】

①実大規模構造物の耐震実験が可能な搭載能力

②大地震の変位、速度、加速度を実現できる加振能力

③破壊実験を効果的に実施できる加振制御手法

④構造物の動的挙動を解明する計測・解析能力

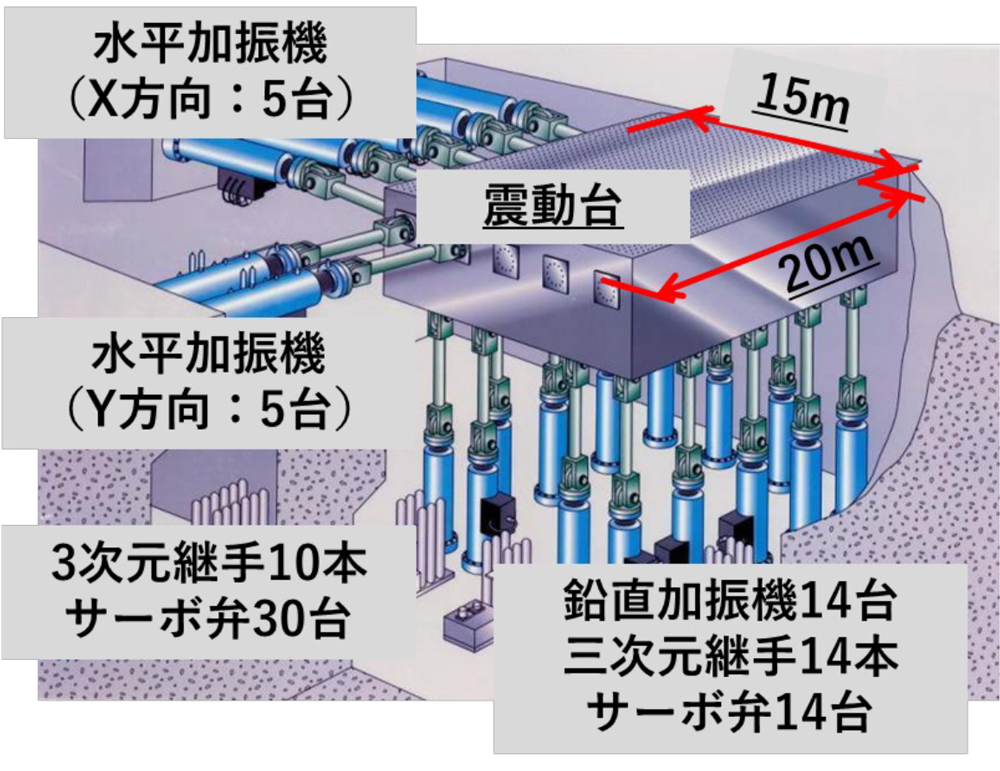

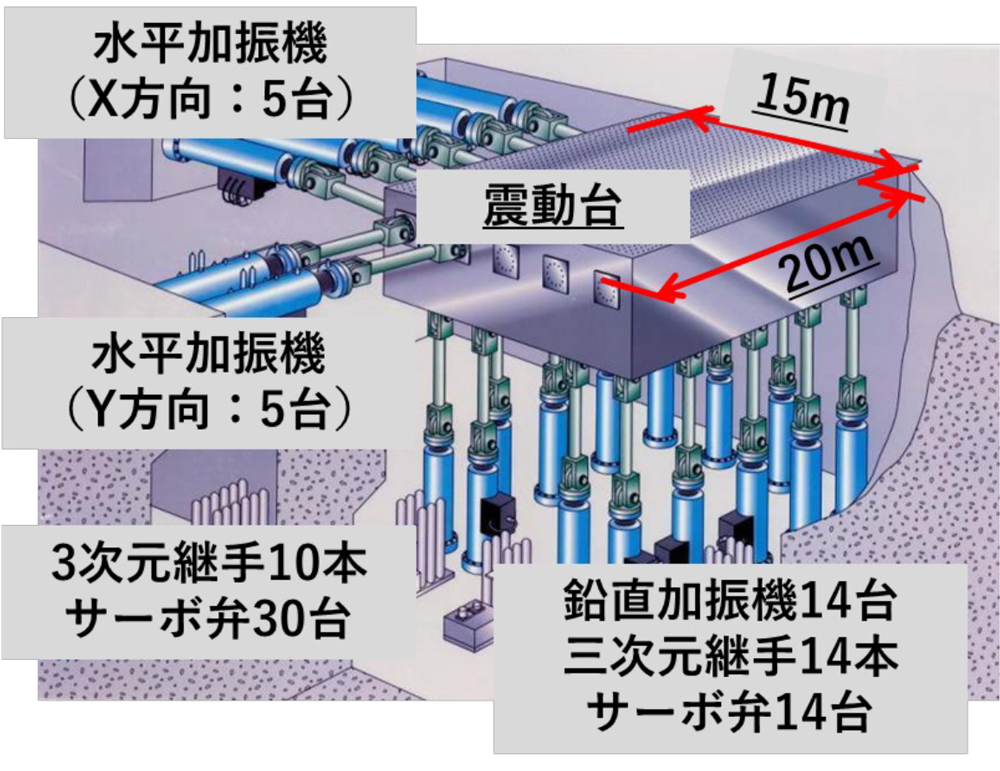

5三次元震動台模型

E-ディフェンス震動台は、水平2方向、鉛直1方向の3方向の複雑な地震の揺れを再現することができます。水平方向各5基、鉛直方向14基、計24基の巨大な加振機を用いて、800トンの震動台と、最大1200トンの震動台上に搭載された試験体に、地震動を入力します。加振機の動きは、1台ずつ別々にコントロールすることができるため、回転方向の動きを再現することも可能です。

6西側屋外製作ヤード

実大規模の試験体を製作するためには、数ヶ月の時間を要します。もし、試験体を震動台上で製作すると、1年に1~3回程度しか実験を行うことができません。より効率的な震動台の運用を実現するため、試験体を実験棟の東西に広がる屋外ヤードや実験準備棟内で製作して、震動台上に移設して実験を行う方法を採用しています。この方法により、1回の実験に要する時間を大幅に短縮することが可能です。

7実験準備棟

実験準備棟は、実験のための試験体を製作するための施設です。試験体を組み立てるための150tクレーンが設置されています。建物の面積は約2,200m2、高さ29mです。

8実験準備

屋外ヤードや実験準備棟内で製作された試験体は、特殊なキャリアーを用いて、実験棟内に搬入します。実験棟内の天井クレーンを用いて試験体を吊り上げ、震動台上に設置します。

9油圧源棟(アキュムレータ)

油圧源棟は、三次元震動台の動力となる油圧ポンプ、アキュムレータや振動を起こす動力となるガスエンジンが設置されています。特にガスエンジンは対環境性と経済性に配慮しています。建物の面積は約4,700m2、高さ21mです。

10油圧源棟(油圧ポンプユニット)

油圧源棟は、三次元震動台の動力となる油圧ポンプ、アキュムレータや振動を起こす動力となるガスエンジンが設置されています。特にガスエンジンは対環境性と経済性に配慮しています。建物の面積は約4,700m2、高さ21mです。

11地下ピット

震動台下のエリアには、加振機や、加振機を動かすために必要な機械や管路が配置されています。大規模な機器ですが、複雑な地震の揺れを高精度に再現することができる、精密機器でもあります。

12地下3階へ

震動台下のエリアの最下層です。機器や管路が所狭しと並んでいます。

13屋外機器エリア

屋外機器エリアには、震動台の運転に伴い上昇した作動油の温度をクールダウンさせるための冷却装置などが設置されています。

14東側屋外製作ヤード

実大規模の試験体を製作するためには、数ヶ月の時間を要します。もし、試験体を震動台上で製作すると、1年に1~3回程度しか実験を行うことができません。より効率的な震動台の運用を実現するため、試験体を実験棟の東西に広がる屋外ヤードや実験準備棟内で製作して、震動台上に移設して実験を行う方法を採用しています。この方法により、1回の実験に要する時間を大幅に短縮することが可能です。

三次元震動台

地震の揺れを前後・左右・上下の三次元で再現することで、実物大の構造物が破壊に至る過程を詳しく調査することができます。

試験体(構造物)を搭載する震動台 の面積は20m×15m、搭載可能な構造物の重さは最大1200t。

東日本大震災級の震度7の揺れも再現できるなど、世界最大級の規模・能力を持ちます。

住宅や産業インフラ等の耐震性能の評価や対策技術の検証にも活用されています。